2回に分けてお送りしているサピックス(SAPIX)4年生の夏期講習の解説記事。

今回は”PART②授業内容・宿題(家庭学習)・夏期講習マンスリー確認テスト対策”です。

aiko

aiko

前回の記事はこちら↓

サピックス(SAPIX)4年生夏期講習を現役サピ生親が解説!PART①基本情報(スケジュール・費用等)と注意事項3つ

科目毎の授業内容

算数の授業内容

4年生の夏期講習の算数では、以下の内容の授業を受けました。

- 1学期の復習と発展的学習

(平面図形、約数、倍数、小数、規則性、分数、文章題、場合の数) - 新出単元

(立体図形の展開図・表面積・体積・容積)

aiko

aiko

文章題では、

- 和差算

- 分配算

- 過不足算

- つるかめ算

新出単元としては、立体図形を扱い、立体図形の基礎をひと通り学習します。

立体図形では単位の換算や、桁数の大きな計算でのミスをしやすいので、慎重に粘り強く取り組む姿勢が求められます。

aiko

aiko

わからないところは質問教室で、講師にしっかり確認することが大切ですよ♪

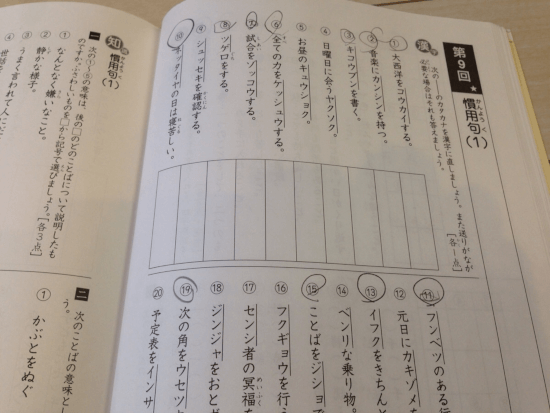

国語の授業内容

夏期講習の授業は、以下の二本柱でした。

- 長文読解、記述問題

- 漢字テスト

4年生の夏期講習ではひたすら「長文を読解し、記述する」ことになります。

物語文と説明文と詩を扱うので、お子さんにとって様々なかたちの文章に触れる夏となることでしょう。

サピックスでは毎回異なる文章を扱うのが、子供たちにとっては新鮮で楽しいようです。

進め方は、音読をして、内容を理解しているか確認をしてから、記述問題に取り組む、といういつもの授業と変わらない流れです。

夏期講習中に漢字テストが5回あります

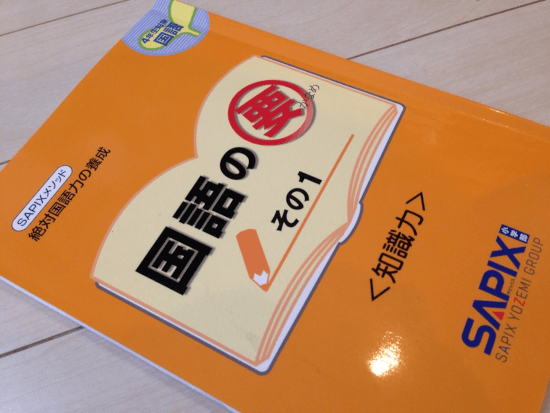

『国語の要』という副教材の漢字ページがテスト範囲として指定されていて、自宅で予習をしてテストに臨みます。

この漢字テストは、受験同様の水準でかなり細かくチェックして採点してくれるのがポイント!

毎回100点を目指してください!と講師からは言われていました。

aiko

aiko

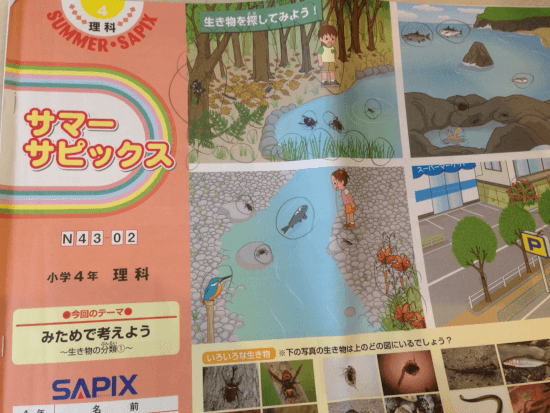

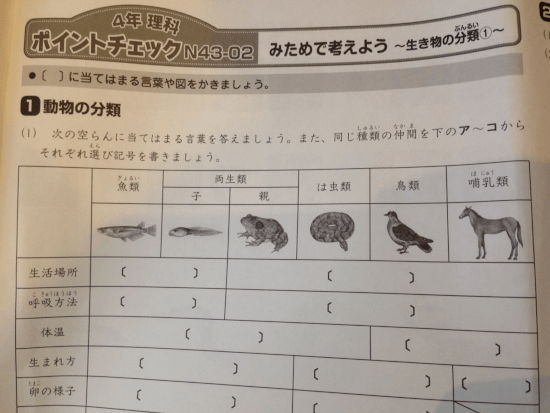

理科の授業内容

理科は1学期に引き続いて、以下のような新しい単元の授業を受けることになります。

- 昆虫のからだのつくり・育ち方・冬越し

- 生き物の分類

- 星について・夏の星空・色々な天体

- 星の動き・天球上の動き・一日の動き

- 星座早見・季節毎の星空

- てこを利用した道具・てんびん

- ばねの性質・ばねを利用した道具

- てこの3点・重心

aiko

aiko

サピックスでは実体験とリンクさせやすいように、この単元を夏期講習で扱っているとのこと。

aiko

aiko

国立科学博物館の夜の天体観測(天体観望公開)に行ってみた!当日の流れや申込み方法を解説します♪

国立科学博物館の夜の天体観測(天体観望公開)に行ってみた!当日の流れや申込み方法を解説します♪

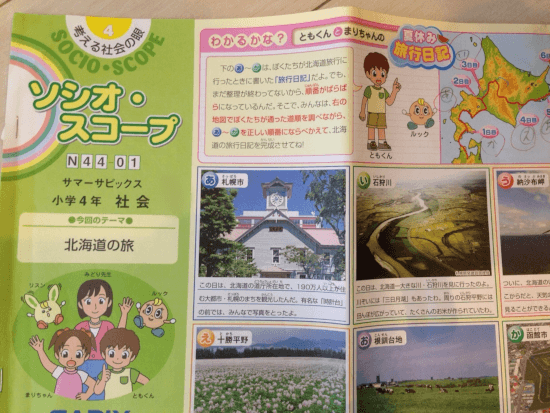

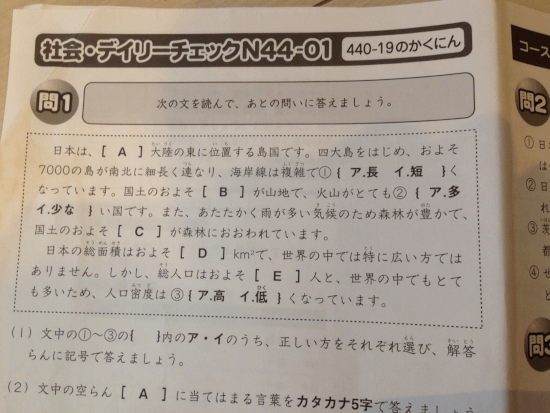

社会の授業内容

夏期講習では、1学期に学んだ日本の各地方の地名・地形などの総復習ができます。

- 北海道

- 東北地方

- 関東地方

- 中部地方

- 近畿地方

- 中国地方

- 四国地方

- 九州地方

日本の各地方の地形や気候、そして産業の特色や文化などを1学期より深く踏み込んで学べる授業です。

aiko

aiko

科目毎の宿題(家庭学習)

aiko

aiko

提出期限は、夏期講習明けの通常授業(9月)ですが、授業から帰ったらすぐに取り掛かることが求められます。

算数の家庭学習

各テキストの所要時間:約1時間

『授業当日の帰宅後に30分、翌日に30分という時間配分でこなすのが理想的』と講師から言われました。

(他の教科も同様です)

授業で配布されるテキストの問題のうち、講師に指定された範囲を家庭学習します。

各単元の原理原則を理解するための、基礎的な問題が中心となっています。

計算力をつける夏にしよう!

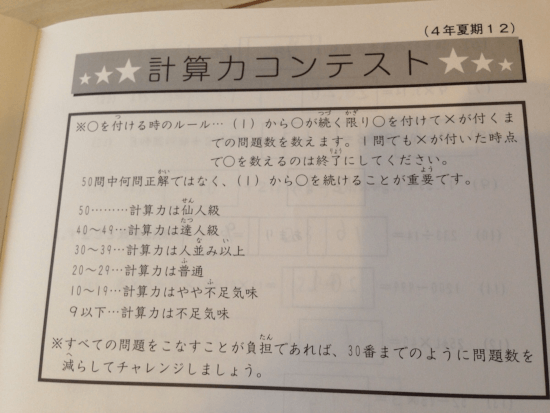

テキストの後半には毎回、『計算力コンテスト』と呼ばれる計算問題が50問載っています。

講師の説明では「4年生の夏休みの大きな目標は計算力を確実にすること」とあったので、地道に取り組みたいものです。

余力があれば難問にも挑戦しよう!

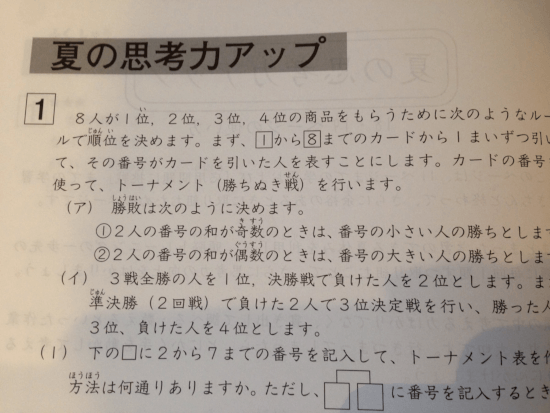

夏期講習テキストの後半には、「夏の思考力アップ」という難問コーナーがあります。

これは非常に難しい問題なので、すぐに正解できなくても問題無いそうです。

aiko

aiko

国語の家庭学習

各テキストの所要時間:約1時間

授業当日の帰宅後に30分、翌日に30分という時間配分でこなすのが理想的と言われました。

家庭にて文章を音読してから、授業で扱った記述問題の解き直しを行います。

aiko

aiko

漢字テストでめざせ100点!

夏期講習の間に、全部で5回の漢字テストがあり、それぞれ出題範囲が設定されているので予習していく必要があります。

回を重ねるごとに難易度が増していくので、予習無しでの得点は困難です。

aiko

aiko

理科の家庭学習

各テキストの所要時間:約1時間

授業当日の帰宅後に30分、翌日に30分という時間配分でこなすのが理想的と言われました。

確認問題のページを解いて、理解度を確認するのが家庭学習の主な目的で、通常の授業とあまり変わりません。

巻末のポイントチェックで要点を押さえておけば、授業で行う小テスト(デイリーチェック)にも自信を持って臨めます。

aiko

aiko

社会の家庭学習

各テキストの所要時間:約1時間

授業当日の帰宅後に30分、翌日に30分という時間配分でこなすのが理想的と言われました。

理科と同様に、確認問題を解いて理解度を確認して、不十分な部分はテキストを見直すという流れで進めます。

aiko

aiko

夏期講習マンスリー確認テストの対策

4年生の夏期講習が終了した一週間ほど後に、「夏期講習マンスリー確認テスト」というテストがあります。

夏期講習の内容を中心に出題され、点数に応じてコース(クラス)が再編成されますので、気合を入れて臨みたいところです!

算数のテスト対策

基礎力トレーニングを侮らないように

算数のテストの前半は、計算問題など比較的単純な問題がまとまって出題されますが、これの対策には毎月配られている「基礎力トレーニング」が最適です。

テスト前にまとめて対策するよりも、毎日10問ずつコツコツ続ける方が基礎力が定着するので、日ごろから基礎力トレーニングにも忘れずに取り組むのがオススメ。

aiko

aiko

総合テキストを活用して苦手単元対策を!

夏期講習中に、単元毎のテキストとは別で、「別冊 総合」というテキストが配布されます。

まずは総合テキストの問題をお子さんに解かせてみて、間違えている問題がどの単元なのかを保護者が把握しましょう。

それから、間違えた問題に対応した単元のテキストに戻って、基本的な問題から復習すると安心です。

aiko

aiko

国語のテスト対策

「国語の要」をしっかり復習

漢字、ことわざ、慣用句などの知識系の問題は、主に別冊の家庭学習用テキスト「国語の要-知識力」から出題されます。

対策が取りやすい知識系の問題での失点は、非常にもったいないので、ここはしっかり努力するポイントです。

単調な学習になりやすいので、保護者も一緒に漢字問題にチャレンジするなど、子供が飽きないように工夫した方が良いと思います。

読解の対策は音読で

夏休みの間、毎回何らかの長文テキストが配布されているので、全てに対策をするのは時間的に難しいと感じました。

余裕があれば、各テキストの授業で扱った問題を解き直すのがベストだとは思いますが、それが難しかった我が家で行った方法をご紹介します。

- 夏期講習で扱った文章のジャンル別、つまり「物語文」「説明文」「詩」からそれぞれ1つか2つくらいずつピックアップ

- 子供に音読してもらう

- 保護者が各文章の問題を把握した上で、口頭で子供に質問して、口頭で答えさせる

aiko

aiko

親子のコミュニケーションにもなり、子供が楽しくできる点も良いと感じましたので、参考になれば幸いです。

理科のテスト対策

テキスト巻末のポイントチェックを切り離して、単元毎に復習するのが王道の対策かと思います。

お子さんがつまづいている部分をよくみて、苦手な単元はテキストの「確認しよう」を読むようにします。

このとき、できれば保護者も一緒に読んであげるとお子さんがうれしいと思います。

また時間に余裕があれば、博物館や植物園などに行って、テキストに出てくるものを一緒に探すような体験も、素晴らしい対策になります。

aiko

aiko

社会のテスト対策

社会のテスト対策は、理科と同様に、テキスト巻末のデイリーチェックを総ざらいします。

社会は1学期に習ったことを再度夏期講習で学んでいるので、皆さん比較的定着度は高いのではないでしょうか。

ただし、地名などをせっかく覚えていても、漢字が書けずに失点するケースが非常に多いので、漢字が書けているかを保護者がよく見て丸つけをして下さいね。

日々の関心態度が試される出題も

今回の社会のテストでは、テキストで習ったこと以外にも、とある地方の名産品の作り方についてというややマニアックな問題が出題されていて、正答率が非常に低かったです。

日頃から社会に関心を持って目を向けているかを試される問題は、実際に入試でも出題される傾向があるそうです。

aiko

aiko

サピックス4年生夏期講習のまとめ

中学受験を見据えて、本格的な学習が始まる4年生。

サピックスの夏期講習は、国語なら漢字、算数なら計算など、基礎力を養うことにフォーカスしているのを強く感じました。

家庭学習は集中して取り組めば、そこまで負担なくできる量なのですが、子供は集中が途切れがち・・。

子供のやる気スイッチを押すのが、保護者の大変なところだと思います。

ストップウォッチやタイマーで時間を区切って、小休憩を挟んだインターバルで取り組んだり、ご褒美を用意したり、お子さんに合ったやり方を探ってみて下さい。

サピックスの夏期講習は、保護者が一番大変だと思います!

しっかり息抜きをしながら、長くて暑い夏休みを乗り切って下さいね。

aiko

aiko

![Pursey[パーシー]](https://pursey.jp/wp-content/uploads/2018/01/logo_pursey.png)